如果我们要探究“中国”这个概念最初的含义,就需要站在三千年前的古人的鞋子里去看待世界。那是一个神权在意识形态中占据统治地位的时代,商人在甲骨文中称他们的都城是“天邑商”,又称“中商”,凸显了“中”这个概念里面崇高的神权意味。如前所述,从“形而下”的意义上说,“中”的字形肇源于半地穴式住宅的屋顶天窗和独木梯。它的“形而上”的意义就是“通天”和“顺应天道”。这也是《清华简-保训》里面的“求中”和“得中”之“中”的含义。而所谓“中国”,在夏商周三代的语境里,就是“通天之国”,“应天之国”,“天命所归之国”的意思。

为什么我们的祖先如此自信自己的国家是“天命所归”呢?这是不是太主观了?

其实,他们有充足、客观的理由,并且也很简单:因为——他们一直是战胜者。

从大约公元前两千年开始,中原大地“满天星斗”式的万邦林立的局面就被打破了。一个持前所未有的青铜武器、以前所未见的酒礼器祭祀、崇拜龙、崇拜玉,崇拜祖先的族群,强势登上历史的舞台。他们在河南西部山地的边缘驻足,建立了第一个不断迁移和扩张的“广域王权”国家。我花开后百花杀,从此而后,史前考古文化意义上的满天星斗尽皆失色,只留下一轮明月普照四方。现代人口的绝大部分,是上古的一小群人的后代。换言之,上古时代的多数人都没有留下延续至今的后代。 不仅在中国如此,在世界的其他地方也是如此。这个祖先族群在迁徙、流散和斗争的历史进程中,产生了许多有着共同血缘,共同语言文字,共同文化和原始宗教信仰的分支族群。中国人所记载和传说的上古历史,就是他们的历史。 在不同的历史阶段,霸权在这些分支族群之间更替(先秦所谓“三代”——夏、商、周)。作为战胜者,霸主把胜利归功于天帝和祖先的护佑,称自己拥有“天命”。当时这个霸主族群的王的居所,就是“中国”——“通天之城”。周人在代商之前,称商王的都城为“中国”。代商以后,称自己的都城为“中国”。在从夏至秦汉的两千余年的时间跨度里,这个族群一直处在高歌猛进的强势扩张过程之中。很自然地,他们认为自己的族群是上天的长子(“天之元子”),即“中国”之民。自己的国家是“应天之国”——中国。

这个“中国”的取义之象所依托的物理空间,当然不再局限于半地穴住宅了。而是以天地之间为居室,以天穹为屋顶。在我们祖先的原始宗教观念中,天有九重,相互以一个圆孔相连通。所以他们认为头顶天穹上也有一个圆孔样的开口(类似于屋顶的天窗–“中”),通向更高的天庭。王(神在人间的代言人)在大地上的居所,就在这个开口的垂直下方,所以这个位置叫“中国”。

为什么中国古人认为“通天之门”是一个圆孔呢?

人们关于“天堂之门”的想象,在不同的文化和历史发展阶段里当然是不一样的。比如说在现代西方人的想象中,“天堂之门”的画风是这样的:

这不就是他们的现实生活中一个大户人家的住宅大门吗?人类的想象思维不能完全脱离现实而存在,往往带着其现实生活的影子。那么对于新石器时代生活在地穴式和半地穴式住宅之中,以屋顶天窗为出入口的古人而言,天窗就是他们心目中“门户”的正常样式,很自然地,他们想象之中的“通天之门”也就是跟天窗一样的一个“窟窿”。

玉璧就是这个“通天之门”的象征物,所以它是中国上古最重要的玉礼器。这个象征物以玉为材质,是因为玉可以入地也可以升天,具有沟通天地的神性。它常被用在祭祀、盟誓和重大仪式的场合,用以将人们的祈愿、誓言和一言一行上达天听。“人间私语,天闻若雷“,半地穴住宅的圆锥形屋顶的天窗具有聚拢音波的作用,利于下听。出于同样的道理人们认为玉璧能够让上天听到下界人们的祈愿。玉璧也常被用在墓葬中,用于引导死者的魂魄升天。从约五千年前贝加尔湖西岸的格拉兹科沃文化墓葬和中国境内的红山文化墓葬,到约三千年前的河南西周时期墓葬,都发现有在墓主的头顶或是棺顶放置玉璧的习俗,仿佛是怕墓主的魂魄找不到升天的门路,特地以玉璧——玉质的“天门”为它引路。

《周礼》说“以苍璧礼天,以黄琮礼地”,也反映了玉璧和天崇拜的这种联系。玉琮与玉璧都是“孔道”类的玉器,其原始宗教寓意是相似的。玉琮也常雕刻有云纹和鸟纹,说明它也是用来与上天沟通的。古人认为天有许多层次(三重或九重),所以玉琮可以看成多重的玉璧。它与玉璧在原始宗教含义上的这种相似性,是它被吸收进中原文化的玉礼制系统之中的重要原因,也是蒙古人种诸人群共有的玉文化的高度同质性的体现。但为什么《周礼》说“以黄琮礼地”呢?古人行文讲究对仗,还要把天地都拉进来,既然苍璧已经礼天了,黄琮就只好去礼地了。玉礼器里面,最重要的是璧,其次是圭,再次是璋。

与“中”和玉璧所代表的宇宙观相联系,先秦古人还有所谓“地中”这个概念。现代人往往把它理解为“大地的中心”,这是望文生义了。那么它该怎么理解呢?我们先看看古人是怎么测量“地中”的。《周礼—地官司徒》:

以土圭之法测土深、正日景,以求地中。日南则景短多暑,日北则景长多寒,日东则景夕多风,日西则景朝多阴。日至之景,尺有五寸,谓之地中:天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阴阳之所和也。然则百物阜安,乃建王国焉,制其畿,方千里而封树之。

所谓“土圭之法”,就是立木杆(“表”)测量日影(“日景”)的长度。

这个方法显然不具备科学基础。日影长度与“土深”有什么关联呢?测“土深”为什么能确定“地中”呢?自古以来就没有人能够解释清楚,甚至没有人尝试去解释。敢于较真的唯有于省吾先生,他说“土深”应当理解为“土纵”,“纵”即是纬度。这个解释是否合乎古人原义,见仁见智。但这个对日影长度的测量,也确实只能分辨不同的纬度而已。

汉代郑玄给《周礼》中语焉不详的话(“日至之景,尺有五寸,谓之地中”)做出了稍微详细的叙述:

土圭之长尺有五寸,以夏至之日,立八尺之表,其景适与土圭等,谓之地中。今颍川阳城地为然。

这就是说,在地面上树立一根八尺长的木杆,如果在夏至这天的正午,它的影子长度正好是一尺五寸,那么这个地方就是“地中”,“地中”就在颍川郡的阳城县。无论如何,夏至日影长度只与南北纬度有关,显然不能用它测量“大地的中心”。何况,即使把经纬度都测出来,又何以确定“大地的中心”?

其实,古人所谓“地中”,与“大地的中心”完全没有任何关系,古人并非平面几何学爱好者,那么它到底是什么呢?

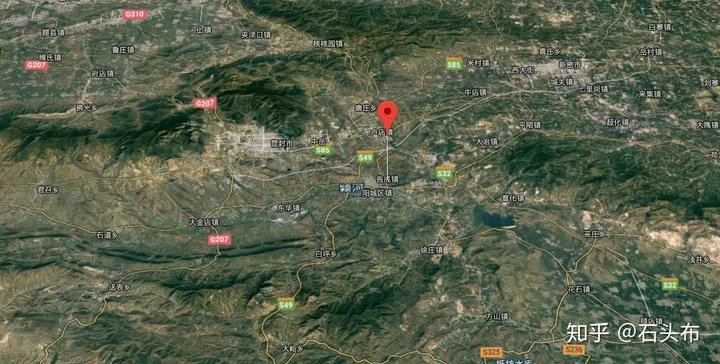

我们看看古人心目中的这个“地中”到底是个什么样子。正如汉代郑玄所说,古人认为河南颍川的阳城(传说中的“禹都”)就是“地中”,古阳城就在今天河南登封市东南的告成镇。这个告成镇有非常鲜明的地形特征。

从地理形势看,告成镇处于群山环抱的山谷中心,其地仿佛是一个巨型天坑。告成镇的王城岗遗址(相传的“禹都阳城”遗址)因为地势相对低,其遗址城垣曾屡被洪水冲毁,又毁而复建。似乎四千多年前的人们对这个居住位置有某种特殊的坚持。

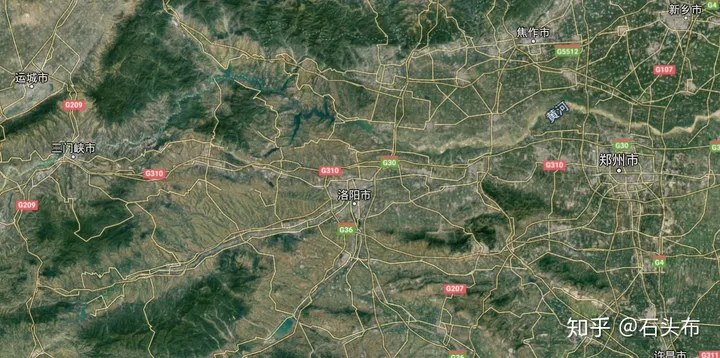

这个事情并不是偶然的,周人所选择的“中国”——洛邑,也离告成镇不远,约60公里。我们再来仔细看看洛邑(今洛阳)的地理形势。

洛邑的周边,今天称作洛阳盆地。它像是一个放大版的告成镇,也是群山环抱,四周高,中央低,像一个圆锅底的形状。

告成镇也好,洛邑也好,都在这“锅底”的中央最低处。

这种地势,与中国上古的半地穴式住宅非常相似。河南登封告成镇和洛阳附近的诸多山峰制高点中,有所谓“太室山”、“少室山”、“天室山”等等名字。《史记》记载,周人营建洛邑时,把周边地区称作“天室”。《史记—周本纪》:

武王至于周,自夜不寐。周公旦即王所,曰:“曷为不寐?”王曰:“告女:维天不飨殷,自发未生,于今六十年,。。。。我未定天保,何暇寐!”王曰:“定天保,依天室,悉求夫恶,贬从殷王受。。。。我南望三涂,北望岳鄙,顾詹有河,粤詹洛伊,毋远天室。”营周居于洛邑而后去。

周人代商以后,感念天命无常,一心要“定天保”,以至于武王彻夜不寐。无论是从提振周族人的凝聚力和自信心的角度,还是从威慑和拉拢商族以及东方各族的角度,周人都需要利用周、商两族共同的原始宗教的力量为自己的统治提供法理基础。

周武王、周公旦和召公奭 (周文王的三个儿子) 这三个垄断了通神权的宗教首脑于是利用各种观测、占卜等等宗教手段,认定洛邑周边的土地是天造地设的“天室”,是“土中”,这是上天为周人提供的建立万世不易的基业的风水宝地。宣称在此建都,可以永久保有“天命”。《逸周书—作雒解》:

周公敬念于后曰:“予畏周室不延,俾中天下,及将致政,乃作大邑成周于土中。

为什么“土中”可以通天?因为它在大地上的位置,处在天穹上的“天门”的垂直下方(对此,只有宗教首脑有解释权,其他人无从置疑)。它背后的道理是:最早期的半地穴式住宅的地面也是圆锅底形(开挖土方自然形成的地面皆如此),中心最低,在屋顶天窗(“中”)的垂直下方。古人关于“地中”、“土中”的概念是把半地穴式住宅的“中”的概念映射到天地之间而形成的。

所以不难理解为什么要“测土深”来确定“地中”的位置,所谓“土深”也就是其字面的意思,无须做其他引申。当然日影长度是无法测定“土深”的,《周礼》记载的测量“地中”的方法纯是上古巫筮的作法仪式,以仪式感来制造神圣性和合理性,并无科学道理。

周公所说的“俾中天下”,并不是“让周室处天下之中”,而是“让周室处于天下万国与上天沟通的枢纽和通道的位置”,这才是所谓“中天下”的真义。所以“乃作大邑成周于土中”,先秦文献言及“土中”,往往都和“与上天的沟通”有关联。比如《尚书—召诰》:

王来绍上帝,自服于土中。旦曰:其作大邑,其自时(是)配皇天,毖祀于上下,其自时(是)中乂,王厥有成命治民。

“土中”这个地方就是王(通神者)与上天交流的地方。上文的“时”通“是”,即“这里”。“其自是配皇天”,即“在这里接受天命” (即“天令”,奉天行事之意),这句话直接点明了“土中”的宗教功能。“其自是中乂,王厥有成命治民”则是说王在这个与上天沟通顺达的地方行使统治,才能长保“天命”,治理天下万民。

许宏指出:夏商周三代存在“大都无城”的现象,王所在的中心大邑往往都不修建外围城墙。比如无论是二里头遗址还是洛邑遗址,都没有发现外围城墙的痕迹。这种军事上的强大自信心,也是来自于原始宗教观念。王拥有“天命”,又何须城墙的保护呢?

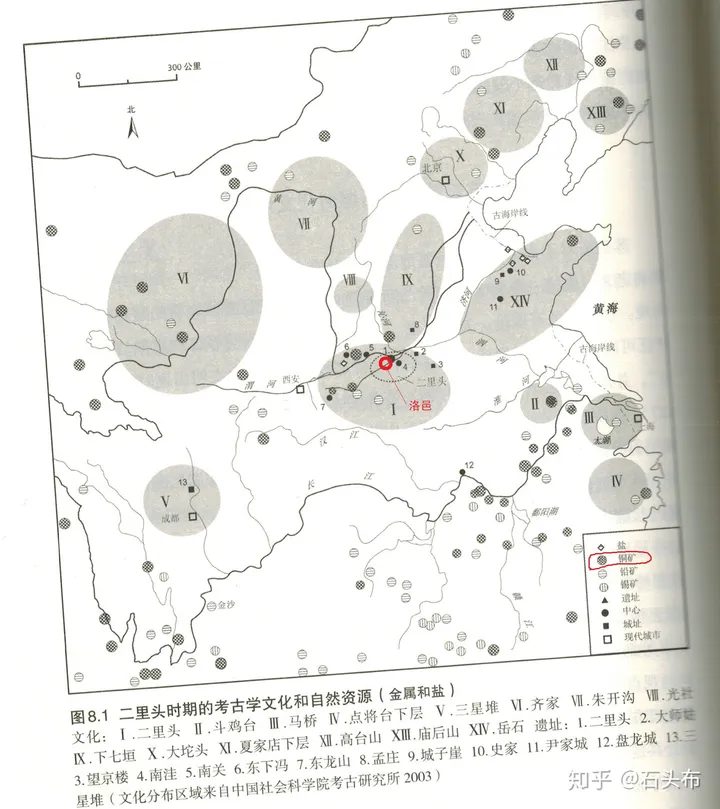

(洛阳盆地附近的地区汇集了二里头遗址、偃师商城、西周洛邑等等上古时代的中心据点,并非完全出自地形所产生的宗教感,还有更为现实的原因。根据刘莉和陈星灿编著的《中国考古学—旧石器时代晚期到早期青铜时代》的介绍,在约四千年前,洛阳盆地附近的豫西和晋南地区的山脉中仍有着丰富的铜矿资源。如下图所示:

中国先民的祖先沿半月线向南迁徙(大致沿太行山东西两麓)到达伊洛地区,这里已经足够温暖富饶,再向南是连绵的山地。有一些在内部纷争之中处于弱势的分支族群(如周人的祖先)在迁徙的过程中就被迫“自窜于戎狄之间”,走了一条偏西的路线,几经周旋,最终在被群山封闭的陕西关中平原立稳脚跟。而主力部落占据的伊洛地区是东部大平原和西部山地的分界处,也是南北不同气候类型的交接处。附近地区还有着丰富的铜矿资源,“国之大事,惟祀与戎”,祭祀需要礼器,戎行需要兵器,两者都离不开青铜原料这个至关重要的战略资源。所以中国先民选择在这里停下脚步,建立大型定居据点,并把目光转向东方宽广的大平原。)

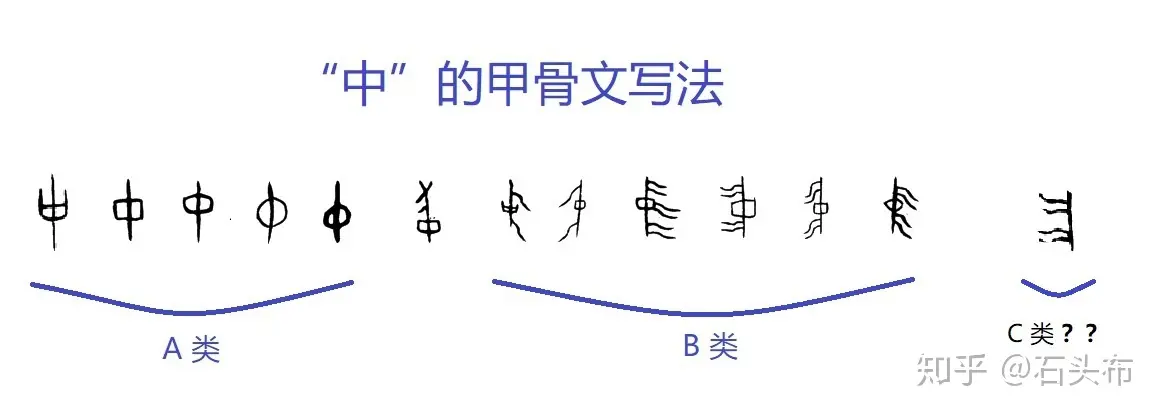

为了揭示“中国”二字在最早的广域王权时代的更多含义,我们还必须澄清“中”的造字逻辑的“旗帜说”。这不仅是是个“破除”的过程,也是个建立的过程。“旗帜说”来自于学者们对“中”的甲骨文造字逻辑的一种猜测。虽然我们并不同意这个猜测,但它对揭示“中”在上古时代的丰富含义却有独特的价值。为了说清楚这个问题,让我们回到“中”的甲骨字形上面,

根据上图中的B类字型,唐兰认为“中”的原义就是旗帜,他说:

盖古者有大事,聚众于旷地。先建中焉,群众望见中而趋附,群众来自四方,则建中之地为中央矣。——《殷墟文字记》(唐兰,中华书局,1981年)

这句话的起头的“盖”字,就是“大概”、“可能”的意思。之所以用这种猜测的口吻,是因为找不到什么切实的证据来支撑这个假说。唐兰举出的唯一 “例子”来自《周礼–夏官司马》,我们看看这个“例子”:

中冬教大阅。前期,群吏戒众庶修战法。虞人莱所田之野,为表,百步则一,为三表,又五十步为一表。田之日,司马建旗于后表之中,群吏以旗物鼓铎镯铙,各帅其民而致。质明,弊旗,诛后至者;乃陈车徒如战之陈,皆坐。群吏听誓于陈前,斩牲,以左右徇陈,曰:“不用命者斩之!”中军以鼙令鼓,鼓人皆三鼓,司马振铎,群吏作旗,车徒皆作。鼓行,鸣镯,车徒皆行,及表乃止。三鼓,摝铎,群吏弊旗,车徒皆坐。又三鼓,振铎作旗,车徒皆作。鼓进,鸣镯,车骤徒趋,及表乃止,坐作如初。乃鼓,车驰徒走,及表乃止。

《周礼》的这个记载,说的当时冬天对“国人”进行军事训练的事情。训练场所是当时人们田猎的原野旷地上,虞人先除草,然后立四个木杆,相互间隔百步或五十步不等。司马在后面两个木杆之间立旗,群吏率领着国人从城中赶来,在立旗之处集合。但不可能是把旗帜簇拥在中央,那就什么事情也做不成。国人要在旗帜的后面列队。旗帜的作用是引导和指挥,必须在队伍的前方才行。在训练的过程中,大家列队随旗帜行进。到一个木杆处,就停下来。群吏将旗放倒,大家就一齐坐下。将旗立起,大家就一齐站起来。鼓声响起,再继续跟随旗帜前行,到下一个木杆处,重复这个过程。但行进的速度一次比一次更快,最后一次是冲锋。这个过程就是为了让大家形成“一切行动听指挥”,“步调一致”的行为习惯,这个原则是部队战斗力的基础。

这个古代“军训”的例子并不支持旗帜与“中央”的联系。倒是很典型地反映了旗帜在军事活动中的“引路者”和“表率之物”的作用。中国最早的旗帜只包括旗杆和旗旒(飘带)(“旌旗垂旒,旒缀于杆”——《论衡》),用于写字号和图案的“旗面”后来才出现。早期的旗旒也比旗面更长,但是随着历史的推移,旗旒越来越短,直至退化成旗面边缘的牙状流苏,到了现代则完全消失。

上图是甲骨文中可以确切认定为旗帜象形的两个字。 将它们与“中”的B类甲骨字型对比一下,就知道后者并非现实中真正的旗帜的象形。 关于中国上古的作飘扬长带状的旗旒的最早来源是什么,我们在关于帝王冠冕的那篇文章(https://zhuanlan.zhihu.com/p/21664245 )里有过初步探讨,这里就不赘述了。

旗旒作为众目所瞩之物,在上古时代有具备崇高意味的“指引”和“表率”的含义。 关于这一点,我们可以在《诗经》里找到确切的证据。 《诗经-商颂》:

受小球大球,为下国缀旒,何天之休。不竞不絿,不刚不柔。敷政优优,百禄是遒。

受小共大共,为下国骏厖。何天之龙,敷奏其勇。不震不动,不戁不竦,百禄是总。

《商颂》是商人王族赞颂祖先的祭歌。关于自己祖先的国家的“国际角色”, 诗中使用了两个比喻。

- “受小球大球,为下国缀旒”—— 即接受“球”(玉器名)的供奉,是天下万国的榜样和引路人。

- “受小共大共,为下国骏厖”—— 即接受“珙”(玉器名)的供奉,是天下万国的保护者和强大依靠。

而所谓“为下国缀旒”就是以“旗旒”来比喻商人的“引路者”和“领导者”的角色。 这种自信也是来自于他们笃信的原始宗教,商人在甲骨文里称自己的都邑为“天邑商”, 也称“中商”。 商王作为通天本领最大的宗教首脑, 他的居住地按周代的习惯就叫做“中国”。 作为唯一可以直接与上天沟通的族群,自然是天意的代言人, 是天下万国的引领者。

(“缀旒”的这个最早的含义在后世仍然留有余绪,比如《魏书—礼志四》:“非所以仪刑万国,缀旒四海。”)

“中”最初作为居室天窗和独木梯的象形,从日常家居之物中,升华出了宗教意义。 而到了先民的社会发展到了结合了神权的广域王权国家这个阶段的时候,它就有了进一步崇高化、神圣化的需要,以与其质朴的本义相区隔。 以“中”为矗立天地之间的“天梯”,把它与象征领导者的旗旒结合起来, 这就是“中”的B类写法的来源。 因其并非现实中真正的旗帜, 从象形的角度,其字形无法与旗帜做完全合乎逻辑的对应。

(这个字形的产生,可能经过了比较复杂的路径。比如“中”的旗旒也有作梳齿状的短横线的写法, 它有可能最初只是独木梯的齿状踏脚的一种表现形式, 因为降,陟等字的“耳刀”旁所象形的独木梯,也有写成类似形状的。 )

这个把“中”与象征“万目所瞩的引领之物”的旗旒相结合的写法,是对“中”的原始含义的进一步神圣化。飘扬于猎猎天风之中的旗旒,凸显了“中”的顶天立地的“天梯”角色,以与其局促于古人居室建筑之内的原始含义相区分。

同时这种“天梯”与旗旒的结合,也象征着神权与王权、与军事指挥权的结合。在甲骨文和金文中,两者结合的B类写法多用于书写“中国”、“王立中”这类带有宗教和神圣含义的场合,而不带旗旒的A类写法多用于表达世俗事物和概念,比如排行居中(“仲”)。

秦代之后,“中”的最原始含义已经式微,不再有与它相区分的必要,“中”的字形中的旗旒就消失了。虽然在汉字的发展史上字形的繁化与简化这两种现象同时存在,但在保证语义或概念的清晰性的前提下力求字形的简化一直是个不变的趋势。

(“中国”即“神州”,是天帝的意志在地上的施行者,即“天朝上国”。“中国”的土地与宗庙即“神器”,是与天沟通的渠道和枢纽。所以诸侯谋篡天子,叫做“窥测神器”。蛮夷占据中原,叫做“窃据神器”。)

我们总结以上所述,“中国”可以归纳为两重含义,不妨称之为甲定义和乙定义,分别如下:

甲定义 ——“通天”、“应天”之国、战胜之国。

乙定义 —— 商人周人的京师 —> 先秦华夏诸国 —> 汉族政权的统一国家 —>统御东亚多民族的帝国 —> 中华民族共同的国家。

甲定义是它的内涵,乙定义是它的外延。我们看到,这个外延是随着历史进程而不断扩大的。

从最早的“中国”直至汉代,甲、乙两定义曾经是完全重合的,也就是说,夏商周三代政权和秦汉政权是当时最大的军事强权,毫无争议的“天命所归”之国。尽管到了汉代这种优势地位已经有所削弱。汉人称匈奴为“天之骄子”,即“上天骄宠的小儿子”,偶尔也能够与“中国”(“天之元子”)在战场上一争胜负。

晋代之后情况就逐渐不同了。最严重的是南宋的时候,汉族政权向金称臣,遣使纳贡,国书使用金的年号。那么宋与金,到底谁才是“中国”呢?虽然双方都自称“中国”,但“中国”的甲、乙两定义的这种背离,给南宋的读书人带来了巨大的精神困惑和痛苦。

鉴于乙定义随着历史进程的扩张性,我们今天看这个问题有新的角度。谭其骧先生的论断是我们当代的标准答案,他说:以1820年的清朝极盛疆域为准,凡活动于它的范围之内的各个历史时期的古代民族,都是历史上的中国人。按这个标准,宋和金就都是中国的一部分,甲、乙定义背离的问题也解决了。

但是1840年之后,大清国逐渐沦为帝国主义列强的半殖民地,“中国”的两个定义就再次发生了背离。日本在甲午战争之后就拒绝称中国为“中国”。

日本自称 “大和”,虽然“和”来自于“倭”的音转,但这个选择也是带着强烈的“中国”意识的。《中庸》:

“中也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉”

我们在这个系列的第二篇曾论及,“中”是顺应天,“和”是“应和、附和”,与“中”大略同义。所以先秦古籍把“中”与“和”并列。有的版本的《说文解字》甚至说“中,和也”,直接将两者划等号。

日本以“大和”为族称,实际上就是自居为一个“影子中国”。 一旦中国衰弱,当然就“彼可取而代也”。

1911年辛亥革命之后,以中华民国为国号,简称“中国”,这是“中国”二字在历史上第一次作为国号出现。历朝历代虽然都自视为“中国”,但都各自另有国号,曰周,曰秦,曰汉,曰唐,但从未以“中国”为国号。这是因为本着“中”的古义,“中国”曾是一个神圣的原始宗教概念,与世俗名号是两类不同的事物,绝无可能相混。比如说举个不太恰当的比喻,周与“中国”的关系,就像是孙悟空与“齐天大圣”的关系。每个新生儿都要取个名字,但你不会给他(她)取名叫“齐天大圣”。这个从上古遗留下来的传统一直延续到宋、元、明、清。到了近代,“中”的原始含义早已鲜为人知,“中国”也基本褪去了它的神圣意味,变成了大众可以接受的世俗名号(即退化为它的乙定义)。但我们认为,“中国”的甲定义更关乎它的本质,不能够将它遗忘。

尽管日本在1945年战败之后,复称中国为“中国”,但中国真正赢得其甲乙两定义的重新统一,是在1949年新中国成立之后。我们通过在朝鲜半岛的战争重新树立了军事威信,收回了中长铁路和旅顺港,重新伸张了对西藏和新疆全境的主权,基本达成了全国的政令统一,让全体中华民族的力量得以凝聚和整合。

这些胜利的取得,当然不能够再归功于“顺应天意”。如果甲定义也需要与时俱进的话,它现在更应该表达为“顺应客观规律”。这些胜利都是顺应了中国社会矛盾发展演化的客观规律的结果。从土地革命战争时期开始,新中国的缔造者们就没有拘泥于外来理论中的条条框框,而是从中国社会的具体特点出发,走了一条独特的道路。在新中国成立之后,我们对社会发展的客观规律的探索和追求也从来没有停止,这个过程中的种种波折与反复,都是为了更有力的前进。在新中国成立七十年后的今天,我们已经发展为世界最大的工业国,全世界都在倾听中国强势回归的脚步声。

然而,我们归来的这个世界并不太平。人口和资源的瓶颈,社会制度的迷思,文明冲突的阴霾,都在威胁着人类社会的生存和发展。

在这重重危机与挑战面前,谁是天下万国的榜样和引路人?谁是全人类和谐共存和共同发展的强大依靠?

古人说:温故而知新。今天, 我们重温古老中国的初心,正是为了昭示未来中国的使命,正所谓“周虽旧邦,其命维新”。这也正是我们为“中国”的含义正本清源的意义之所在。

发表评论