2013年,一部根据圣经改编的美剧,名字就叫《圣经》,横空出世,在暴力色情当道的美剧泥石流中似乎算是一股清流,当年的收视率也还不错,首播拿下收视率第一,后来还拍了第二部。

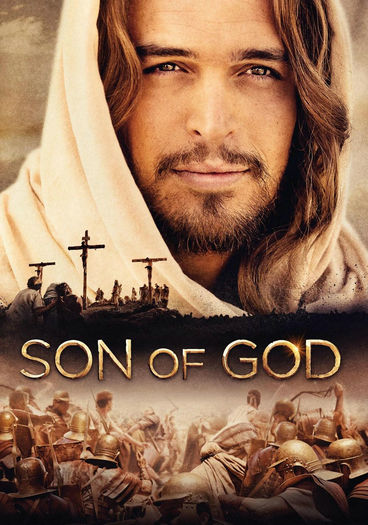

2014年,制作方又趁热打铁,将电视剧又剪成一部大电影《上帝之子》,票房尚可,拿下了近人民币五亿的全球票房,算是小火了一把。

对于这一现象,美国的基督教和媒体也不吝言辞的对这部美剧大家赞赏:

这股火烧到中国,也得到了许多中国基督徒的热捧,豆瓣7.2的高分,估计就是被许多基督徒吹起来的:

由于内容“贴近圣经”,这部美剧和《上帝之子》被许多教会列为必看的剧目,甚至被用来当做圣经的辅助材料。

诚然,这部美剧确实有一些片段与圣经对得上,甚至一些台词直接从圣经原文COPY。

BUT, 如果我们仔细对照圣经,检查这部美剧和电影的所有情节,就会发现有太多不忠实于圣经的片段,我们以耶稣呼召使徒彼得这个片段为例。

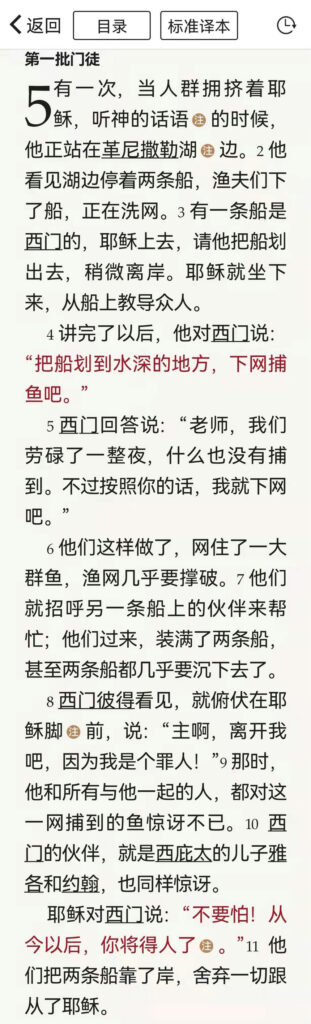

这段故事圣经其实说得非常清楚,《路加福音》最详细,《马太福音》有补充:

可是,当我们回到《上帝之子》,就会发现这段情节一开场就与圣经有出入,耶稣竟然下水去找彼得,这与圣经完全不同。

来来来,让我们找找不同:

| 圣经记载 | 《上帝之子》 |

| 彼得正在晒网 | 彼得正在打鱼 |

| 耶稣用了彼得的船讲道 | 忽略 |

| 耶稣没有下水 | 耶稣下水了 |

| 没有记载 | 彼得对耶稣开始很不屑 |

| 没有记载 | 耶稣对彼得说:“给我一个小时,我将会给你新的人生” |

| 至少有两人打鱼 | 彼得一个人打鱼 |

| 耶稣除了吩咐彼得他们去水深之处打鱼以外,没有做什么 | 耶稣用手在湖水中划动,似乎为了召唤鱼群 |

| 彼得只打了一网鱼,船就要沉了 | 彼得打了很多网鱼 |

| 另外一艘船过来帮忙 | 忽略 |

| 彼得向耶稣认罪 | 彼得说:“怎么会有这种事,你做了什么?” |

| 没有记载 | 耶稣说“我给你一个机会改变你的人生” |

| 耶稣对彼得说:“不要怕!来跟从我,从今以后,你将得人了。” | 耶稣对彼得说:“跟随我吧,放弃捕鱼吧!我将使你得人如得鱼!” |

俗话说:“魔鬼就在细节中”,一点儿没错!对比这些细节,你会发现《上帝之子》实际上讲述了一个全新的故事,除了最后那句话还将将相似以外(其实也没有完全忠实圣经),其它部分与圣经完全不同。

“贴近圣经”?可以说是睁着眼睛说瞎话,说是篡改圣经也不为过。

有人会辩解说:“没什么大不了的,耶稣呼召了彼得就够了,怎么呼召并不重要。”这句话不对,因为耶稣呼召彼得这件事,其中的细节中藏着许多信息,改变了细节,信息也就改了。

栗如,耶稣下水去寻找彼得,祈求彼得跟从他,这本身就是对耶稣的贬低,他是上帝的儿子,有着王的威严和权威,没有必要去求着彼得成为他的门徒,他只要说一句话就够了,就像圣经记载的那样。

再举一栗,在《上帝之子》中,耶稣对彼得说:“我给你一个机会改变你的人生”,这句话看上去似乎没毛病,但实际上大大削弱了福音的信息,改变人生并不难,换个房子,换个手机都可以改变人生,但福音并不是改变人生,而是颠覆人生,是重生,是救赎,是从地狱到天堂!

实际上,圣经和福音是由无数的历史事实以及细节支撑着的,改变了这些事实和细节,就是向上帝挑战,就是在篡改福音的信息和真理,因此,圣经最后一章,也就是《启示录》的最后一章,对于删改圣经记载发出了极其严厉的警告。

实际上,以上这样对圣经的扭曲、篡改在《上帝之子》这部电影里比比皆是,数不胜数:

抹大拉的马利亚在圣经中只是一个昙花一现的人物,但在《上帝之子》里成了耶稣贴身跟随的门徒,出境频率不是一般的高,这不仅圣经没有记载,在耶稣的时代也是不可能的,因为那时的民风比较保守,女人绝不会跟着一群男人抛头露面,这样的安排居心何在?

《上帝之子》中的抹大拉的马利亚

拉撒路复活的时候,耶稣并未进入坟墓,只是在外面呼唤,电影里改成进入坟墓,还亲吻了拉撒路?

张冠李戴也比较常见,比如将另外一个税吏的故事移植到使徒马太的身上。

马太

钉十字架的过程还好,但复活那一段几乎所有情节与圣经记载冲突:马利亚为耶稣擦身体?耶稣是在彼得带领大家领圣餐的时候出现的?彼得看到空坟墓就信了?耶稣不是被一朵云彩接走,而是突然消失的?

大量的强行加戏:罗马士兵的残暴被特意突出了,这或许是事实,但圣经基本未提;包括前面提到的抹大拉的马利亚,还有尼哥底母、巴拉巴、马勒古、彼拉多妻子这些在圣经中只提到一两次的角色,却成为电影的重要角色;彼得和耶稣母亲马利亚的戏大大增加了。强行加戏的结果,就是头重脚轻,新约里提到的耶稣出生,他的教导和侍奉,都被大大压缩了…….

尼哥底母

大祭司与马勒古(右)

巴拉巴

还有一个大问题是随意改变圣经对人物的设定,东方三博士成了黑人,为耶稣背十字架的古利奈人西门也成了黑人,耶稣一头的金发,说明了他是欧美的白人,而不是犹太人……这些都不太可能,倒是与好莱坞“政治正确”的白左风挺搭调。

我们还可以在电影中看到大量关于天主教的暗示:

为了给圣母的身份加上光环,耶稣的母亲马利亚被给与大量的戏份,还出现给耶稣尸体擦拭血迹的,圣经没有记载的名场面;

彼得被塑造成为最重要的那个门徒,耶稣说他是磐石,教会要建立在磐石之上,显示彼得作为第一任教皇的权威性,但实际上圣经原文是一块石子,彼得是一块石子,耶稣才是磐石……

在发现空坟墓以后,彼得兴冲冲的回去带着门徒领圣餐,并仿照耶稣的样子将饼送入其他门徒口中,还一边说:“我就是道路、真理和生命”,这段不仅违背圣经,而且非常亵渎,因为彼得将耶稣的名号加在自己身上。

再仔细观察,我们会发现电影的拍摄地应该不在以色列,而是在周边的阿拉伯地区,周围的群众演员应该是阿拉伯穆斯林,让穆斯林来扮演犹太人和基督徒已经很讽刺了,他们其实还移植了许多穆斯林的文化习惯在里面,包括他们的服饰和头巾,绝不是犹太人应有的样子…….有人说,这片的名字应该叫《尔萨传》(尔萨是《古兰经》中耶稣的名字),哈哈!

这是怎样的一锅乱烩……

演员的选择也是一团糟,没有任何人将耶稣跟随者那种平安、谦卑和顺从演出来,大家一概风风火火甚至暴躁脾气,让人很难被感动。

当然,最差的就是耶稣的扮演者,圣经明明说他“无佳形美容”,但片方却选了一个外表英俊,身材高大的模特出生的演员;耶稣是犹太人,却让一个典型的欧美白人来扮演……

最不搭的就是耶稣的气质,他本是上帝之子,也是人之子,既有人的性格,又有上帝的式样,但影片把他塑造成为一个有些轻浮、多愁善感的神经质艺术家,跳下水去寻找彼得,挑起妓女的下巴,跟人不停拥抱亲吻,这不是圣经所描述的耶稣,也不是我们想象中的耶稣。

这就是《上帝之子》和美剧圣经,张冠李戴、随意改编,这不是在宣扬圣经和真理,而是十足的亵渎。

为什么会这样?

让我们再来深挖一下影片的背景,制作这部美剧和电影的公司。名字叫“光之工作者”(光之工作者媒体),(Lightworker Media),这个名字暴露了狐狸的尾巴。

“光之工作者”,基督教从来不会使用这个词儿,这是一个新纪元运动的术语,指的是那些:

“光之工作者就是那些内外带有强烈意愿,想把光——知识、自由和自爱——散播开来的灵魂们。他们感觉这是自己的使命,通常会被灵性和治疗类的工作所吸引。”帕梅拉·克里柏《灵性炼金术》

通俗说来,“光之工作者”指的就是“巫师”、“灵媒”、“女巫”,他们的工作表面上是将光带给世人,其实背后是黑暗的能力。这你就不难理解《上帝之子》为何最后不说将福音传给全世界,而是将光传到全世界。耶稣为什么说“新的人生”?彼得为什么说,“使我变得更好”?因为这些都是新纪元运动的常用骗人术语。

再深挖,就会发现隐藏在新纪元运动背后的人是神智学术士爱丽丝•A•贝莉,她的背后是路西法基金会,路西法基金会的背后又是光明会/共济会,他们才是《上帝之子》和美剧《圣经》的真正金主和制作者。

这些组织不可能忠实于圣经,而是以圣经为伪装,表面上说的真理,其实里面早已经换成了他们的私货,打着基督的旗号反基督,这是他们的惯用手法,不明就里的人就会上当,就会被迷惑,最后走入歧途。就像圣经所说的:有一条路人以为正,至终成为死亡之路。

这就是末后的时代,有许多迷惑人的出来,如果基督徒放松警惕,就很可能不知不觉就着了道,入了迷惑,这些事都写在圣经上。

人们啊!你们要警醒!

发表评论