第四章 五个梦

1973年12月30日晚上,我细细地研读圣经上有关“敌基督”的事情。到了十一点半钟,上床睡觉,我所做第一个梦,就是梦见坐在一张摇椅上,摇来摇去。忽然一阵凉风吹在我的脸上,我感到很舒服,昏昏欲睡,觉得在这个世界上很满足,什么都不需要了。那时我的母亲睡在我摇椅旁边,她已经快要死了,但我并没有为她操什么心。忽然之间,我的手指一阵剧痛,原来一条大狗咬住我的手指。这只狗非凶恶,但是我却不怕牠。我慢慢从椅子上站起来,把牠引到门外,然后关上门。我可以听到牠在房子四周跑来跑去,想从后门进来。于是赶到后门,那条狗也到了门口想跳进来,我立刻把门关上,并紧紧压着门,然后便醒过来了,这便是我的第一个梦。

过了两个晚上,我又做第二个梦,我梦见自己站在一幢古怪的三层楼房门口,这房子很古老,但对我来说,却很陌生。我听见里面传出来一阵可怕的狗叫声,就开门进去看,里面既没有人,也没有家具,是空屋子。我仍听得见狗叫声,但四周看看,却看不见什么。我便走上楼上,看见楼上也是空的。但我仍听见狗叫声,一面在吠,一面在呻吟,声音很怕人。到了楼上,我看到一个衣帽间,打开来看,里面有两条狗,颜色各不相同,一只是白的、一只是黑的。那只黑狗伸展四肢躺在那里,像死了一样,白狗就坐在黑狗身上。那条白狗不住地朝着我吼叫,用邪恶的眼睛瞪着我,想对我施用催眠术,我知道牠是有那么一股超自然的能力,想来害我,却没有力量做得到,因为我知道,有一股比牠更大的能力在保护我,我一点也不害怕。

忽然间,那白狗从衣帽间里跑出来,跑到门外街上,牠长得很小巧,非常可爱,人人都停下来抚摸牠,可是牠却向那些人施以催眠术,那些人就浮上天空,变成一个大火炉在焚烧,那只狗便马上消失了。忽然房子外面有人敲门,我把门打开,原来是我一位好朋友,我很诧异见到他,就说:

“哈罗!拉瑞!进来吧!”可是当他进来的时候,我立刻发现,这人并不是我朋友,而是那只邪恶的狗伪装的。牠一直想办法要来害我,向我施催眠术。我也向牠催眠术,彼此相斗,结果那人浮上天空,焚烧了,留下那只黑狗,朝着我笑,这便是我的第二个梦。

过了几个晚上,我又做第三个梦,我走在一条古古怪怪的小路上,这个地区我很不熟悉,周围都是白雪皑皑的高山和高大的树,我肩上背着一包狗食,去到一幢新盖好的农家房子,是我以前从没有见过的。我走近那幢房子时,我看见房子上有扇很大的窗子,房子里有一些人,围着餐桌吃饭,其中有些小孩子,但大多数是成年人。我发现他们都是来自我的家族,可是有几位是我不认识的。有一位我认得出是我姐夫,走出来请我进去和他们一起吃饭,我谢绝了他,因为我要去狗屋喂狗。我走进后院,从肩上取下那包狗食,正准备要喂的时候,忽然有一头巨大的狼狗,要冲过来咬我,却咬不到,因为我四周有一层无形保障,所以我无所惧怕。

这时,天上出现一个很大的扩音器,发出声音说,我父亲在一场政变中被人暗杀了,我的梦就醒了,这是第三个梦。

这些梦都是在告诉我一些特别的事情,但我不明白是什么意思,也不知道,为什么会有这些启示。做了第三个梦之后的次日晚上,我一连做了第四个和第五个梦。第四个梦,我正走在条碎石路上,路的两边都是白色小茅屋,有些行人在这条街上来来往往,有说有笑。我从口音判断他们应是英国人,再看看四周的地形和建筑,我更加确定自己是在英国。我来到一幢房子前,知道那是我的家,因为我走进去的时候见到自己的家人,虽然面孔都很陌生,然而我知道他们是我的家人没错。他们讲的是英国口音的英文,欢迎我进来,然后又各自谈论自己的事情去。我走到院子里,有条长毛狗来迎接我,我就和牠玩,我的家人也出来看我和狗玩。正在这个时候,我父亲由后门走进院子里,那条狗过去咬他,我跑上去想要把狗拉开,我的家人却站在一边大笑、拍手,我的梦就醒了。我相信上帝必定是想藉这个梦跟我说些什么,可是我就是一点都不明白。我醒在那里,思想里面的事情,不久我又睡着了。接下来便是第五个梦。

在这个梦里面,我走在故乡的街道上,正往巿政府那边去。新选出来的巿长要给我一份管理巿政的工作。我并不知道工作的详细内容,或职务如何。到了巿政府,走入大厅,见有许多人聚集成好几群,我也加入了一个小群,和人谈论那位巿长,他姓怀特,是个外科医生。怀特医生宣布我在巿政府的工作和职务。我不明白他说的是什么,他很不高兴我居然听不懂。这时有两个警察进入了客厅,他们都是黑人,牵着两条狗在他们身边。巿长就对所有的人说,这两条都是好狗,这时正好有几个犯人,从监狱里面逃出来,警察就放这两条狗去追。可是这两条狗却越过了那些犯人,去咬在一边看热闹的人,我急忙追上去,大叫阻止这两条狗。牠们倒是服从我,跑回来,把尾巴挟在腿中间,好像是很怕我的样子。

怀特医生过来对我说:“我们需要你来管这两条狗。”

我回答他说:“该管的不是你的狗,是你的巿民。”

然后这个巿长就向我解释,我在巿政府里面的职务是什么。我还是听不明白他的话,于是怀特医生就请我到他车子里面,再好好地和我谈。

我们坐上他那辆新车,是蓝白色的,一九五三年的雪佛兰。巿长要我坐前面,他坐后面。我坐进车子里的时候,有第三个人坐在驾驶座上,他的脸面一片空白,什么都没有。我也没再去注意他,只是回过头去面对着巿长,请他再讲详细一点,关于我在巿政府的职务。正当他开始说话的时候,车子突然向后退撞在一棵大树上,我的梦就醒了。我知道上帝有一个很重要的信息,要告诉我,可是我不明白。我把这几个梦思想了好几天,最后决定把牠们全部用录音机录下来,免得忘记。在以后七年当中,我把这录音带放给很多人听,希望上帝能借着某一个人,像约瑟一样替我解梦,可是却没有这样的人。直等到这个神迹临到我身上之后,才有人告诉我这些梦是什么意思,我在这本书最后将和读者们分享。

第五章 急病

一九七八年,我从新奥尔良的警察局退休,回到密西西比州,我家乡那个六十一亩地的农场。在这个农场里,我和妻子开始一个新的传道工作:开放我们的家,收容一些被人忽视、虐待、欺侮的贫苦儿童。三年当中,我们一共收容了三十二个孩子。

此外我还兼做一些训练警卫的工作,帮忙训练一些人和警犬,防止有人贩毒,也替石油公司做点推销的工作,所以常常要到外面去旅行。1979年年初,我对眼前的生活并不满足,内心很空虚。我的时间都被占满了,但我仍在寻求一些东西,却不知道是什么。我想我收容了那么多孩子,应该可以满足灵里面的需要了,事实上却不是如此。有些朋友带我去参加政治活动,因为我做了多年的警察,经验很丰富,他们要我去竞选警长。于是我便卷土重来,整个春天和夏天都在进行这个方面的活动。

1979年8月3日,选举的前几天,也就是我发生不幸的前个晚上,我还照常上床睡觉,并计划好第二天要去做的大小事情。可是第二天早上醒过来时,肚子却很不舒服,有轻微的呕吐,吃不下早饭。妻子问我,是不是不想吃早饭。我回答她说,我要赶快去和一些人见面商谈有关竞选警长的事,却没有留心到,上帝在那天也和我约定好了。我身上一个主要的动脉血管突然破裂,流了不少血。我进入当地医院检查,但是那个医院太小,没有足够的设备。1979年8月7日下午,我的外科医生进入的病房,我从他的脸上可以看出病情的严重性,他对我说:

“彼得门先生,你的病况很严重。我们这里没有设备可以检验你的病。我建议你马上转入大型医疗中心去。”

那个医疗中心离这里有四十五里远,我对医生说,我没有力气走那么远的路程,我需要时间休息,便请医生准许我多住一个晚上,第二天再转过去,这样我的体力可以恢复一点,我说:“我明天再去那边吧。”

他回答说:“你等不到明天。”

于是他们就为我准备一辆救护车,派一个人在车上照顾我,我的妻子也在车上。才走了一半的路,我身上主要的机能都失去了功用,血管不通,血液不能畅流到全身。车上的那位医务人员,断定我快要死了,就用无线电话通知院方,要求安排一位外科医生,在急诊室等着替我施行急救,或许可以使我身体上的机能恢复过来。

我们到了医院的时候,有个外科医生立即送我到急诊室,在以后的二十四小时中,共有六位外科医生,用七个小时的时间合力替我急救,我在急诊室一共待了七天。最初那七个小时,他们努力恢复我身体的主要机能,可是过了三个小时,有个医生出来告诉我的家人,我的情况很不好,流血过多,他们没有办法阻止出血,所以不敢保证会有什么希望。那天半夜里,那个医生又出来说,他们找到了出血的地方,唯一的办法就是动手术,可是我年纪太大,加上又失血过多,于是医生决定使用(ICU英文Intensive Care Unit的缩写,意为重症加强护理病房)的方法,给我特别营养,来恢复体力。

他们盼望我能捱到星期一,才会有力量来应付手术。院方在半夜开始对我施行ICU的方法,可是到清晨六点钟,第二天早上,我全身的机能又失去功用,医生只好用七个小时替我动手术。

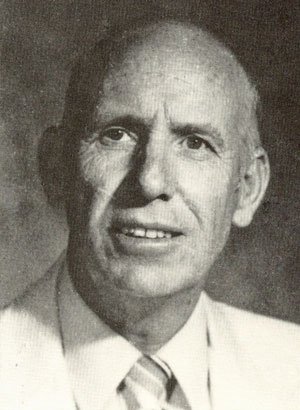

作者:霍华德·彼得门(Howard Pittman)

发表评论